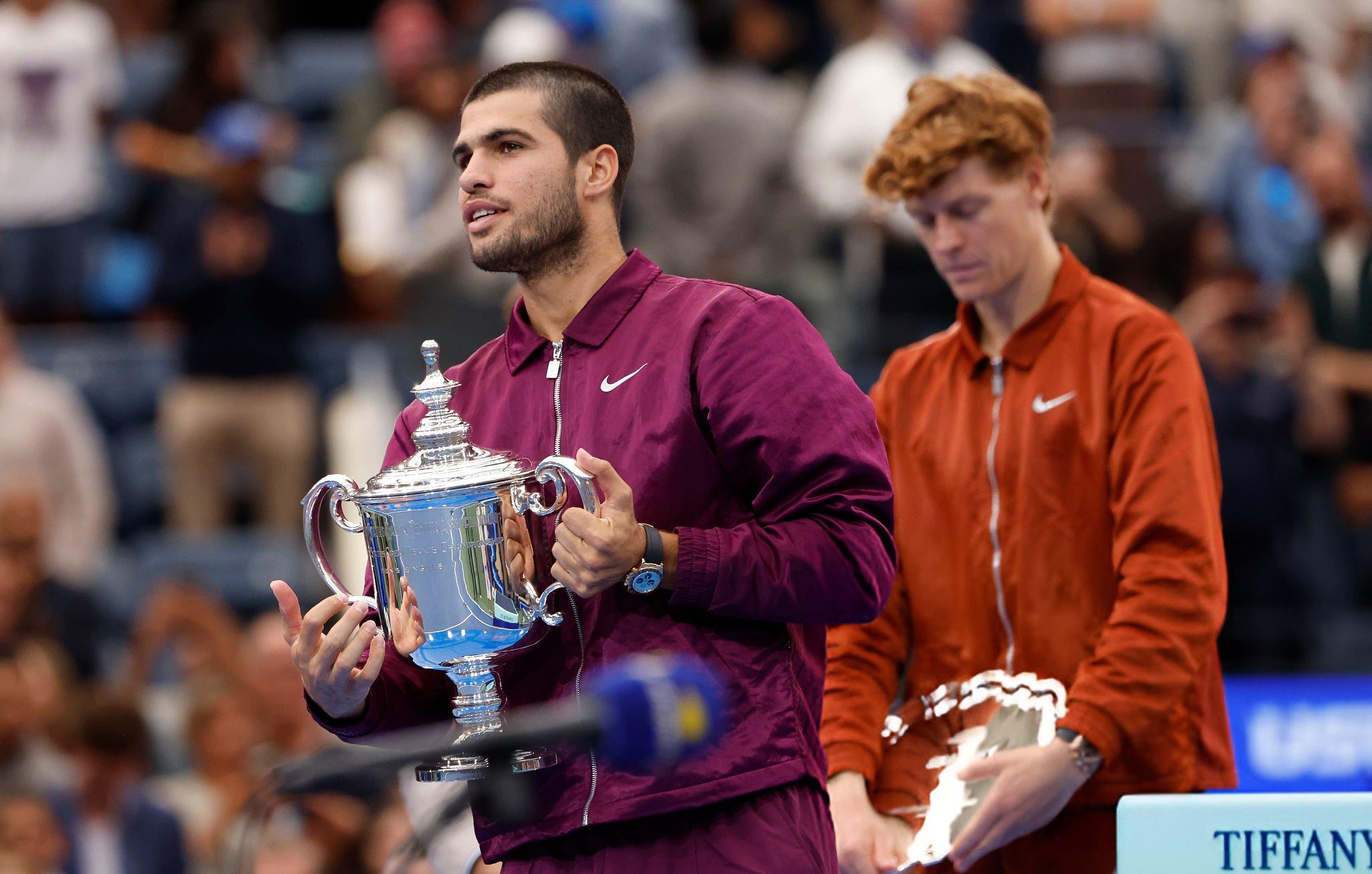

После бескомпромиссной дуэли на «Ролан Гаррос» казалось, что новая встреча Карлоса Алькараса и Янника Синнера снова взорвёт теннисный мир. Но решающий матч US Open вышел однобоким: Алькарас победил 6:2, 3:6, 6:1, 6:4, а ощущение «мейджоровского» шедевра так и не возникло. Главная причина — слишком далёкая от идеала игра Синнера, который не выдержал ни темпа, ни давления, ни собственных ожиданий.

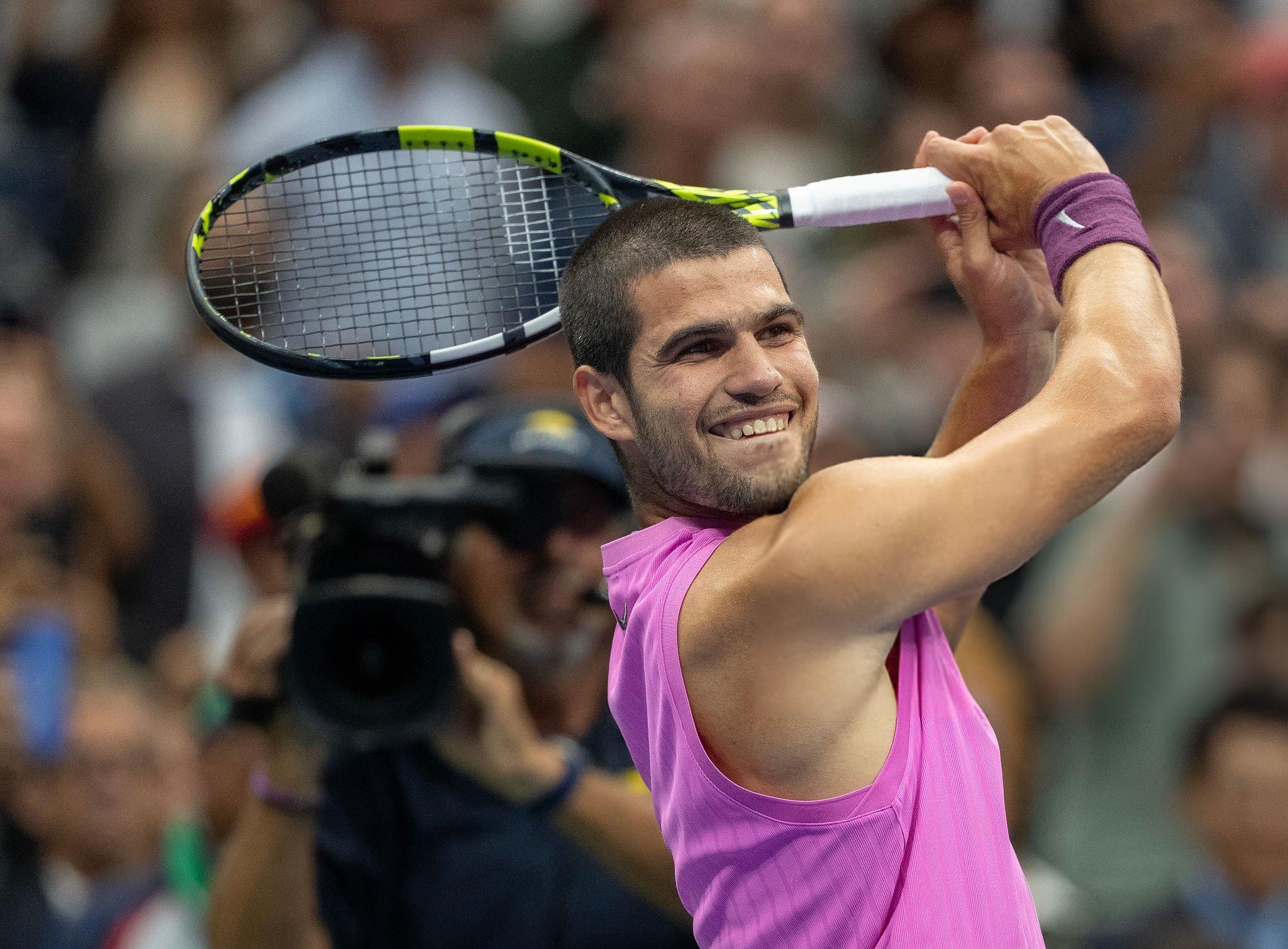

Алькарас по делу: подача, дисциплина, удары по учебнику

Испанец провёл турнир образцово с точки зрения первой подачи — за семь матчей его брейканули всего трижды, и финал лишь подтвердил прогресс. В ключевые моменты Карлос неизменно находил мощный первый мяч: в четвёртой партии при 15:30 на своей подаче, когда Синнер уже цеплялся за обратный брейк, в трёх следующих розыгрышах прошли два эйса — и напряжение тут же спало.

План Алькараса был предельно прагматичным: качественно вводить мяч, глубоко принимать, а затем душить соперника форхендом, переводами и скоростью ног. «Украшения» он добавлял дозированно — резаные мячи для втягивания в корт, своевременные укороченные, за которыми следовали свечи и обводящие. Важно, что творчество не превращалось в авантюру: за весь матч у Карлоса не нашлось ни одного провального дроп-шота, а риск почти всегда подкреплялся позицией.

Срыв у Синнера: проценты, ритм, концентрация

Итальянец, напротив, провёл, возможно, худший матч за два сезона. Первое, что бросалось в глаза, — провал по проценту попадания первой подачи (около 48%). Для уровня финала «Шлема» это приговор: без бесплатных очков и доминирования первым ударом Янник вынужден был вступать в затяжные розыгрыши, где Алькарас быстрее, гибче и разнообразнее.

Синнеру жизненно важно держать высокий темп и не позволять Карлосу размахнуться — иначе испанец раскладывает розыгрыш по полочкам и добирается до мяча в идеальной стойке. В финале же этот темп у Янника распадался: отрезками он играл ровно, но чаще — слишком вязко и предсказуемо. Под давлением соперника Синнер выглядел неожиданно беспомощно: уезжали в аут форхэнды после хорошей первой, возникали несвоевременные двойные на 30:30 и 40:40, «отключался» бэкхенд при попытках удержать подачу. В сумме — четыре проигранных гейма на своей подаче и множество очков, отданных не столько гениальности оппонента, сколько собственному браку.

Физика или психология?

Отговорка напрашивается: в полуфинале итальянец звал врача из-за проблем с мышцами живота и уверял, что к финалу придёт в норму. Даже если дискомфорт не исчез окончательно, против Алькараса недостаточная свежесть переворачивает матч. Но и ментальная составляющая подвела: переизбыток эмоций — или, наоборот, недостаточный «завод» — приводили к поздним разбегам на мяче, неуверенным решениям у линии и запоздалым переключениям на приёме. В итоге Янник играл либо «на проход», либо срывался в серию невынужденных, где счёт быстро утекает.

Один светлый кусок — второй сет

Был короткий период, когда Синнер поймал ритм: второй сет он взял благодаря более раннему приёму, агрессии по диагонали форхенд-в-форхенд и лучшему выбору позиции после второй подачи. Но этот просвет не стал тенденцией. Уже в начале третьей партии Алькарас вернул контроль глубиной мяча и направлением, а у Янника снова поплыл процент первой, зашаталась точность на ключевых мячах — и матч перешёл под диктовку испанца.

Что дальше: корректировки, без которых титула не будет

Схема улучшений для Синнера очевидна и приземлённа. Во-первых, стабилизировать первую подачу: не обязательно прибавлять километры в час, важнее повысить процент и вариативность площадок, чтобы чаще открывать корт первым ударом. Во-вторых, вернуть темп на приёме: шаг внутрь площадки под вторую, агрессивный ответ по центру, чтобы лишать Алькараса времени. В-третьих, на высоких очках — упрощать выбор: меньше тонкой эстетики из сложных положений, больше надёжной геометрии по большим коридорам.

Алькарас в Нью-Йорке показал, что может выигрывать финалы без феерии — за счёт дисциплины, глубины и безошибочного исполнения очевидного. Синнер же доказал обратное: при чуть просевшей подаче и рассыпающейся концентрации даже его выдающаяся ударка превращается в набор рискованных попыток. Финал US Open не стал классикой не потому, что соперники неравны по потенциалу, а потому, что в этот вечер играл только один. Чтобы их дуэли снова возвращались в ранг эпоса, Яннику нужно прежде всего перестать проигрывать самому себе.