Лига чемпионов вернулась так, как мы её любим: с драмой до последних мгновений, грохотом трибун, хитрыми перестроениями тренеров и героями, которые появляются там, где пространство сжимается до размеров штрафной. Второй игровой день подарил целую россыпь сюжетов — от позднего удара Вирджила ван Дейка до академического дубля Харри Кейна, от мощного «ПСЖ» до самоотверженного «Пафоса», выстоявшего в меньшинстве. Разбираем главное — по порядку и без скидок на нервы.

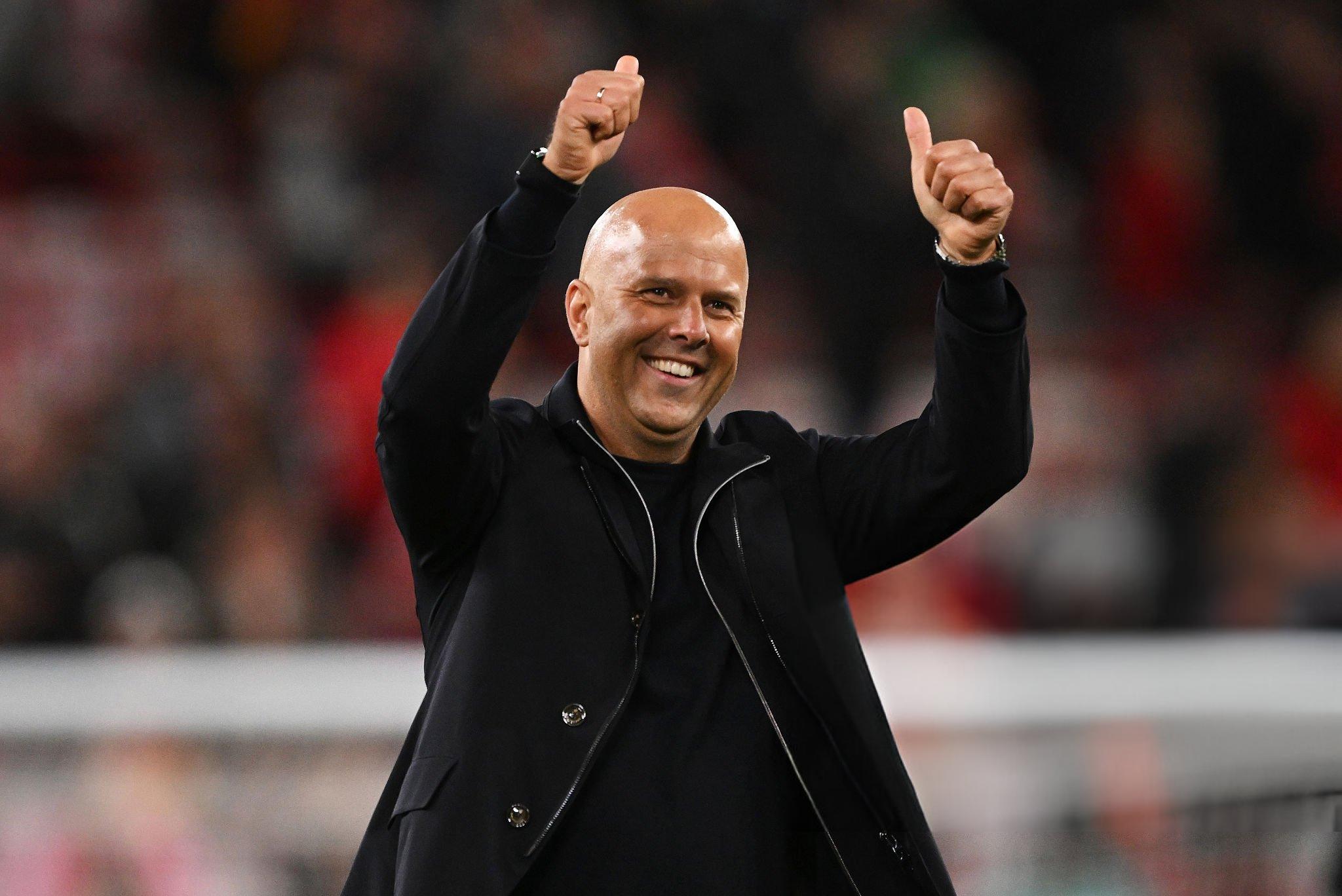

«Ливерпуль» и искусство финального штурма

Команда Арне Слота будто живёт для последней четверти часа. Против «Атлетико» англичане стартовали с таранного форсажа: ранний стандарт, выверенная комбинация в одно-два касания и спокойный класс исполнителей — на табло 2:0 уже к десятой минуте. Казалось, что мадридский механизм Диего Симеоне окончательно застыл на холостом ходу, но «Матрасники» по привычке включили режим изнуряющего пресса и постепенно выровняли картину.

Гол в компенсированное время первого тайма стал для хозяев кислородной подушкой: рывок из второй линии, носок бутсы в дальний угол — и интрига ожила. После перерыва «Атлетико» поймал ритм переходов и добыл заслуженный мяч на подборе: удар с лета с коррекцией от защитника — 2:2, и «Энфилд» вспомнил, как это — задержать дыхание.

Но нынешний «Ливерпуль» привык прожимать давление, а не съёживаться под ним. На 90+2, когда чужие штрафные становятся родными, ван Дейк выиграл дуэль в воздухе и направил мяч в сетку с отскоком от газона. Идеальный хрестоматийный эпизод: правильная траектория подачи, отрыв на мгновение раньше оппонента, работа корпусом и удар, который не берётся реакцией. Симеоне в ответ сорвался эмоционально — красная карточка стала печатью на нервной ночи.

Эта победа — не просто три очка. Это сообщение всей группе: «Ливерпуль» умеет жить не только за счёт стартового порыва, но и за счёт дисциплины на дистанции. Да, у команды есть зависимость от поздних голов, но это не случайность — это интегральная часть нового игрового кода Слота: широкий фронт атаки, плотность на подборах, контроль второй волны и бесстрашная вера в стандарт на 90+.

Что дальше? «Галатасарай» в Стамбуле — тест на выживание в атмосфере, где звук становится шестым полевым. Для «Атлетико» домашняя встреча с «Айнтрахтом» — шанс вернуть порядок и тонус в атаке, который теряется из-за затяжных стартов.

Кейн и «Бавария»: английская точность по-немецки

«Бавария» разобралась с «Челси» так, как разбираются команды, где механика движений давно переведена в автоматику, — 3:1 и ощущение, что мюнхенцы держали темп ровно таким, каким он был нужен. Ранний автогол лондонцев зафиксировал перевес «рекордмейстера», но ключевой эпизод — пенальти на Харри Кейне. Англичанин сыграл по учебнику центрфорварда: корпус между мячом и соперником, шаг на опережение — и фол, который не ставит вопросов. Сам реализовал, причём уверенно, без уговоров внутреннего критика.

Ответный удар «Челси» получился эффектным — росчерк под перекладину — но на этом огневой мощности не хватило. После перерыва Кейн довёл дело до дубля: перехват на чужой половине, оценка угла атаки и хладнокровный удар мимо вратаря. В нём сейчас много лучшего от двух миров — английской прямоты и немецкого прагматизма. Он не делает лишних движений, он делает лишними защитников.

Важная деталь: у «Баварии» наметился правильный баланс между владением и вертикальностью. Они не насилуют мяч ради цифр и не зацикливаются на фланговой машинерии — центр и полуфланги получают мяч в темп, а впереди Кейн является конечной станцией, в которую всегда можно «привезти» атаку. У «Челси» же, напротив, стабильности мало: между яркими отрезками возникают паузы, где команда теряет позиции и позволяет сопернику диктовать скорость.

Дальнейший календарь подкинет «Баварии» выезд к непредсказуемому сопернику — и это как раз тот случай, когда системность важнее имён. «Челси» придётся быстро переключаться: в ЛЧ времени на сладкие тексты нет, только на рабочие перестроения.

Парижский каток: когда «ПСЖ» включает режим чемпиона

Действующий победитель турнира начал кампанию с показательным 4:0. Первые минуты задали тон: агрессивное позиционное давление, быстрый возврат владения и резкие разрезающие передачи в зону между центральными защитниками и опорниками соперника. Открытие счёта — квинтэссенция тренерских идей: прессинг-триггер, перехват, вход в штрафную и замыкание.

Парижане не позволяли «Аталанте» дышать: у итальянцев не складывалась первая передача, терялись опорные линии, а попытки ускориться через край вязли в тисках подстраховки. Гол, отменённый из-за офсайда, был лишь предупреждением — дальше пошло вширь и вглубь: долгие позиционные атаки с переменой направления, подключение фулбеков в самое сердце штрафной и удары, которые заставляют выключаться даже монументальных киперов. Ключевой момент — реализация. «ПСЖ» не просто создавал, он доводил.

Дополнительный штрих к портрету вечера — вратарский. Сухой матч на старте группового этапа дорогого стоит: дисциплина не только в атаке, но и у своих ворот, где зона «второго этажа» была вычищена, а стандарты соперника — обезврежены. Луис Энрике, наблюдавший игру с трибуны из-за травмы, наверняка оценил, насколько зрелыми стали его идеи: команда переключалась между режимами «газ» и «тормоз» без сбоев, а второй гол как бы сказал: «Мы здесь надолго».

Впереди у «ПСЖ» выезд к «Барселоне» — и это уже лакмус, после которого понятно, кто к ноябрю станет машиной, а кто — набором деталей. «Аталанте» нужно возвращать упругость в прессинге и скорость принятия решений — Лига чемпионов не прощает лишних касаний.

«Пафос» вдесятером: мастер-класс стойкости

0:0, которое не стыдно положить в рамку. «Олимпиакос» владел мячом, зажимал, тасовал фланги и отправлял навес за навесом в поисках микротрещин. Но киприоты ещё в первом тайме остались без одного игрока — и перестроились так грамотно, что хозяева чаще стреляли по блокам, чем по воротам.

Главный тренер гостей молниеносно перекроил рисунок: изначальную гибридную четвёрку с активными фулбеками спрятали в более плотную линию из пяти, опорники опустились ниже, а крайние форварды стали не стесняться срывов темпа. Каждый выход из обороны в атаку был как выдох у пловца — короткий, но жизненно необходимый. При этом при всех сложностях «Пафос» не вывалился в анархию: дистанции между линиями сохранялись, «коридоры» закрывались, а штрафная очищалась до блеска.

Отдельная благодарность — вратарю, который уверенно забирал всё, что летело в створ, и грамотно хозяйничал на втором этаже. VAR в середине второго тайма добавил нервов, но арбитр ограничился жёлтой, и гости дожали ничью. Такой результат на старте — не просто очко, это кирпич в фундамент уверенности для дебютанта основного турнира.

«Олимпиакос» в следующем туре поедет в гости к «Арсеналу», где за владение придётся платить обнажёнными зонами. «Пафосу» — экзамен на прочность против «Баварии», и как бы парадоксально это ни звучало, у таких матчей есть своя логика: компактность плюс дисциплина иногда дольше держат счёт, чем громкие имена.

«Интер» и дежавю со стандартов

В Амстердаме «Интер» не пытался понравиться — он делал то, что приносит очки. Два гола из угловых — абсолютная классика: навес на ближнюю, ранний рывок в зону удара, кивок головы — и мяч аккуратно уходит в дальний. Повтор через 15–20 минут с вариацией траектории — и соперник окончательно теряет нить подбора.

За этой простотой стоит кропотливость. Тренерский штаб чёрно-синих отрабатывает детали на стандартах как часы: заслоны, разгрузка зоны воротаря, движение «под мячом» и уход из офсайда ровно в момент подачи. «Аякс» играл смело, но в стандартах уступил по безжалостности. И это тот самый ресурс, который выстреливает осенью: когда атакующая химия ещё ищет оптимальные соотношения, стандарты подносят результат почти безошибочно.

Теперь миланцев ждёт домашняя встреча со «Славией» — матч, в котором важно не дать сопернику почувствовать контратаку. Амстердамцам — выезд к «Марселю», где запредельность стадиона может перевести игру в эмоциональный триллер.

«Славия» — «Буде-Глимт»: ничья, которую добывают зубами

Пражане сделали многое правильно и всё равно отдали два очка в самой концовке — 2:2. Центральный защитник хозяев стал человеком матча по обоим направлениям: сначала допустил фол в своей штрафной (партнёра выручил вратарь, потащив пенальти), потом дважды оказался там, где центральным защитникам обычно тесно — на дальней штанге. Дубль — редкий зверь для стоппера, но случается, когда механика стандартов доведена до рутины.

Однако «Буде-Глимт» — это клуб, который привык не уходить с поля с опущенной головой. Гол-камбэк на 78-й минуте вернул интригу, а на 90-й норвежцы поймали идеальную контратаку: диагональ на ход, скидка под удар — и росчерком под перекладину счёт стал равным. Финальный аккорд — сольный сэйв Никиты Хайкина уже в компенсированное время. Акробатическое движение, чтение эпизода на шаг вперёд, закрытый угол — это тот случай, когда вратарь не просто сохраняет очко, а буквально сшивает его нитками.

Для «Буде» это первое очко в основном этапе ЛЧ — и добыто так, что станет опорной легендой в раздевалке. «Славия» же по-спортивному зла: когда у тебя в руках почти победа, ничья воспринимается как потеря, но именно такие шрамы к весне превращаются в броню.

Тактика, характер и детали, которые решают

Во всех перечисленных матчах был общий знаменатель — микромоменты. «Ливерпуль» выигрывает воздух на 90+, «Бавария» превращает один шаг форварда в пенальти и гол, «ПСЖ» не выпускает соперника из капкана первой передачи, «Пафос» дисциплинированно живёт без мяча, «Интер» скрупулёзно добывает результат со стандартов, «Буде-Глимт» держит веру до финальной свистульки. Лига чемпионов — соревнование, где идея и характер работают в связке: первая рисует план, второй не позволяет от него отказаться, когда ноги сводит, а секундная стрелка бежит против тебя.

Тренерские акценты тоже различались. Слот у «Ливерпуля» продолжает культивировать вторую волну и широкую геометрию атак через полуфланги, Тухель в Мюнхене уплотняет структуру вокруг Кейна и отдаёт полузащитникам ясные роли по прогрессии мяча, Луис Энрике оттачивает синхронность прессинга и билдапа, «Пафос» демонстрирует адаптивность, «Интер» вкладывает часы в стандарты, «Буде» — в устойчивость к стрессу. Всё это не просто слова — это то, что добавляет очки к таблице.

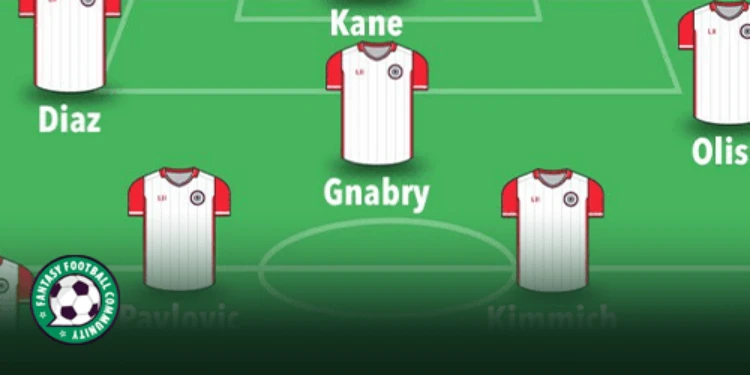

Кто выстрелил в Fantasy

Помимо очевидных звёзд — Кейна, Чалханоглу, защитников, оформивших «сухари», — стоит отметить неочевидный актив: защитника «Олимпиакоса» Панайотиса Рецоса. Для формата с баллами за «сухой» матч и возвраты владения это почти идеальный профиль бюджетного игрока. Он отыграл без ошибок, подчистил штрафную, а по итогам вечера оказался тем самым «секретным ингредиентом», о котором знают лишь те, кто внимательно изучает роли и метрики.

Если вы только присматриваетесь к Fantasy ЛЧ, логика проста: соберите 15 игроков с мешаниной из стабильных «очкарей» (фулбеки с навесами, центральные защитники со стандартами, плеймейкеры со стандартами и пенальти) и гостевых «проектах» с большим апсайдом. Бюджет не бесконечен, но грамотная ставка на недооценённых защитников и полузащитников с объёмом действий часто приносит больше, чем гонка за громкими фамилиями.

Что ждёт дальше

Первый тур — момент, когда маски слетают не полностью, но уже заметно, кто пришёл осенью с идеей, а кто — с надеждой. «Ливерпуль» убедил, что умеет жить на высоком пульсе и забивать в самый дорогой момент. «Бавария» — что точность выше пафоса. «ПСЖ» — что титул не давит, а дисциплинирует. «Пафос» — что характер можно уложить в блок низко и не потерять достоинство. «Интер» — что стандарты — это не запасной план, а основной. «Буде-Глимт» и Хайкин — что ничья может звучать как победа.

В четверг к премьерной неделе подключатся те, кто ещё не говорил своё слово. Мы просто застёгиваем ремни покрепче: осень Лиги чемпионов любит резкие виражи. И чем дольше секунды тают на табло, тем громче слышно, кто умеет выигрывать не только ногами и схемами, но и нервами.